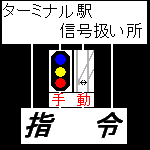

従来は、特定の駅に操作装置を設け、その操作を連動装置を介して管理する「駅扱い」でした。

京急などの一部の私鉄では、未だに駅扱いを行う会社もあります。

列車や各扱い所への指示などは、上層となる扱い所(指令)で指示します。

そのため、指令員と乗務員に大きな負担となっていました。

また、多くの人が必要なだけでなく、担当線区の線形などに詳しいベテランが必要不可欠でした。

*現在の駅扱いは、TID装置導入で在線がつかめるようになっているようです*

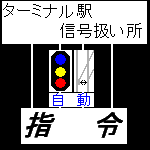

そこで、駅扱いを一箇所にまとめた「運行管理システム」をアメリカが開発。

それが「CTC(Centralized Traffic Control)」です。

国内では「名古屋鉄道」、国鉄では「伊東線」に導入され、東海道新幹線にも使用されて当時の運行管理に大いに影響を与えた。

また、操作するにあたって在線を把握する必要もあったので、「TID装置」が付加されていて指令からは在線が丸見えで駅からの問い合わせに素早く対応できるようになった。

人員もそこそこ減らせて効果はあったが、結局は指令員の腕と勘が必要で毎回のように「人」の手で操作する必要があった。

また、旅客案内装置もダイヤが乱れると使い物にならなかった。

それが「PRC(Programmed Route Control)」です。

短所は、「5分」以上列車に遅れが生じると自動制御が使えないこと。

特殊なキー操作を覚える必要がある…といった具合。

ただ、CTCとは異なり遅延時以外は列車の監視だけで済むため、人員をCTCよりも減らせる。

ちなみに、現在ではこれに「運転整理機能」を付加した「PTC(Programed Traffic Control)」が主流である。

また、現代においては駅扱いを自動化した「駅PRC」も存在する。

ダイヤ乱れ時に列車順序が狂ったりすると、順序変更をしないとPRCでは絶対信号機が正しく連動しない。

順序の繰り下げ、繰り上げ、ダイヤ取り消しなどの相当メンドクサイ作業もまた必要で負担が大きい。

|

その「CTC」と「PRC」を統合して、高機能かつ高密度対応にしたのが本サイトでメインに扱う「ATOS(Autonomous decentralized Transport Operation control System)」。 「PRC」で後半に述べた「PTC」の一種である。 高密度線区区間においては出発時機表示器による運転整理、駅では進化し続ける旅客案内装置の導入、指令所においてはダイヤ管理システム「IROS」と併用した自動制御などがある。 ATOSは、CTCやPRCのように一括操作ではあるものの、操作内容を各駅の装置に転送して行う、いわゆる「分散型」でホストが落ちても順序変更さえなければ運転継続は可能(2重系統のため、1系がダメでも2系にアクセスしますがアクセスに失敗すると当該の連動装置の範囲内にある信号機の現示が赤になります)。 フェールセーフ論理も「2 out of3」という多数決論理によって、誤った進路構成がないなど信頼性も高いものです(2 out of3とは、3つのうち2つが一致した方を実行する論理のこと)。 現在、首都圏のメイン路線に導入が終わっていて、いわゆる「指令所の一元化」に貢献している。 導入当初から現在に至るまでに改良を重ねて現在に至っており、課題点も残るがシステムの改良が行いやすいように作られているため、今後は閑散線区に廉価版を導入して指令所を一箇所にまとめることも不可能ではないとされています。 ただ、今のところはJR東日本はそのような発表がないため、廉価版の作成や導入の予定はないようです。 |

|

|

|